Santé mentale des jeunes : ce que dit la recherche épidémiologique en France et en Europe

La santé mentale des jeunes est devenue une préoccupation majeure pour les autorités sanitaires, les établissements éducatifs et les familles. Les données épidémiologiques publiées en France et à l’échelle européenne permettent de dresser un état des lieux préoccupant, révélant une tendance à la hausse des troubles psychiques chez les adolescents et les étudiants. Cette dynamique, déjà amorcée avant la crise sanitaire, s’est nettement intensifiée depuis la pandémie de COVID-19.

Une prévalence en augmentation constante

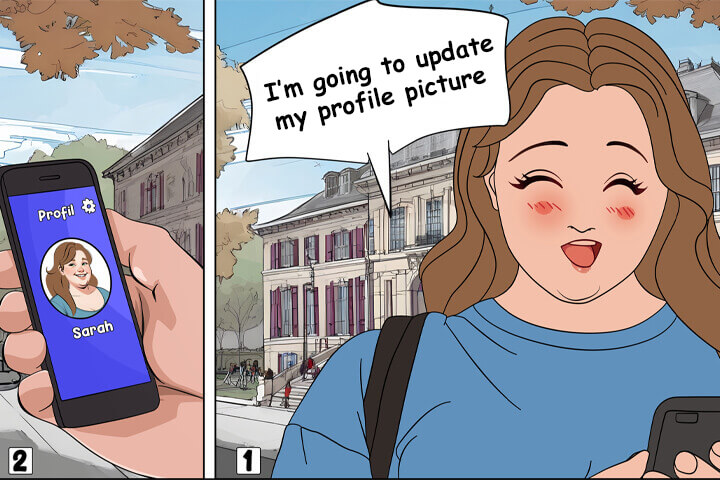

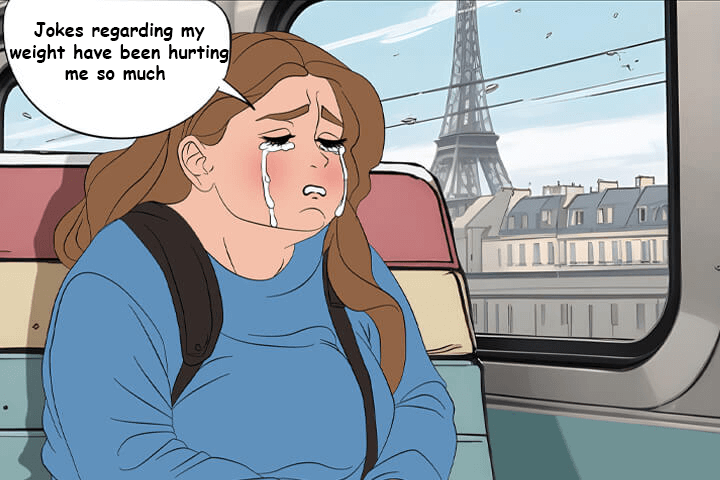

Selon une étude de Santé publique France publiée en 2023, près d’un adolescent sur quatre présente des signes de souffrance psychologique modérée à sévère. Cette proportion grimpe à 30 % chez les jeunes filles de 15 à 17 ans, contre 16 % chez les garçons du même âge. La même étude signale une hausse significative des symptômes dépressifs et anxieux depuis 2017.

Les données de l’INSEE confirment cette tendance. Dans son rapport de 2024 sur les conditions de vie des jeunes, l’institut observe une détérioration continue du bien-être psychologique chez les 15–24 ans. L’augmentation du sentiment de solitude, de l’isolement social et du stress lié aux études ou à l’orientation professionnelle est particulièrement marquée.

L’impact de la crise sanitaire : un effet durable

L’INSERM, dans une revue de littérature publiée en 2022, a mis en évidence l’effet durable de la pandémie sur la santé mentale des jeunes. Les confinements successifs, la fermeture des établissements scolaires, la perte de repères sociaux et l’anxiété liée à l’avenir ont constitué des facteurs aggravants. Le risque de dépression a été multiplié par deux chez les adolescents entre 2019 et 2021.

La Commission européenne, à travers les données de l’Eurostat et du programme Health at a Glance – Europe, relève des tendances similaires dans plusieurs pays européens : Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas. En moyenne, près de 20 % des jeunes Européens déclarent une détresse psychologique fréquente, avec des pics dans les grandes zones urbaines et chez les populations socialement précarisées.

Des troubles précoces et persistants

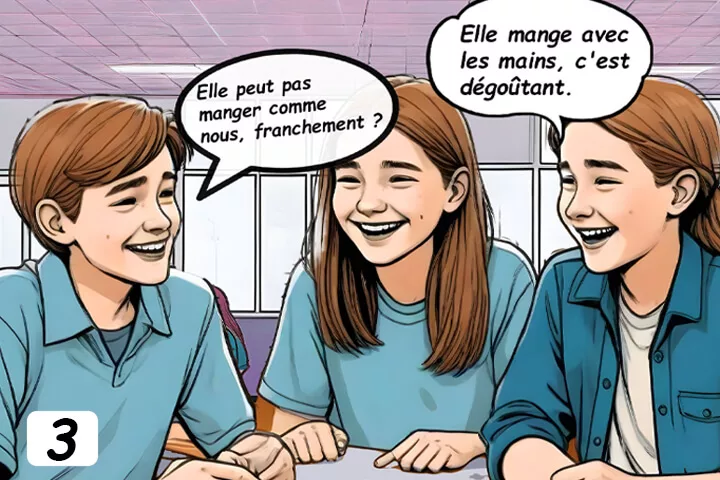

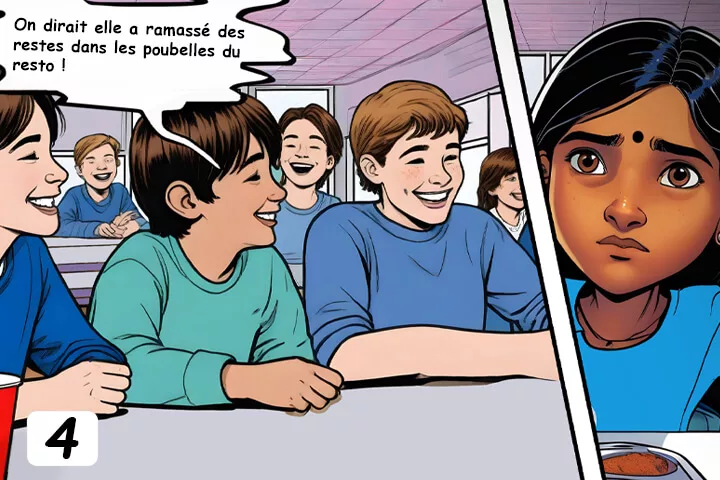

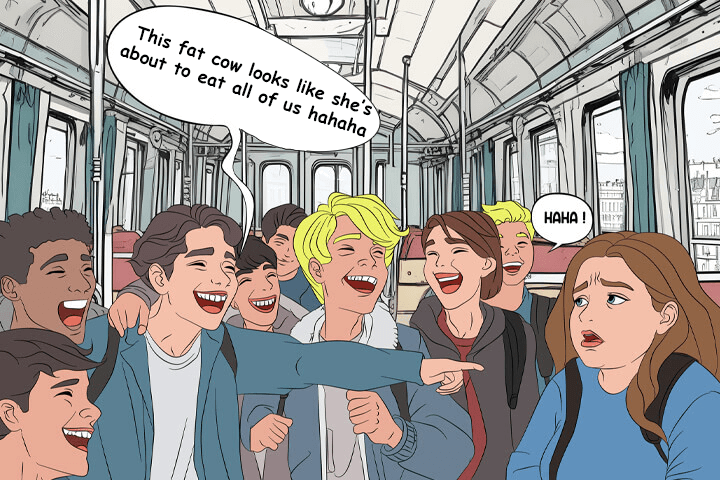

Les troubles psychiques les plus fréquents chez les jeunes sont les troubles anxieux, la dépression, les troubles du comportement alimentaire (TCA), le trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et les conduites suicidaires.

Selon les travaux coordonnés par la Haute Autorité de Santé (HAS), 50 % des troubles mentaux apparaissent avant l’âge de 14 ans, et 75 % avant 24 ans. Cela souligne l’importance de la détection précoce et du suivi dès les premières manifestations.

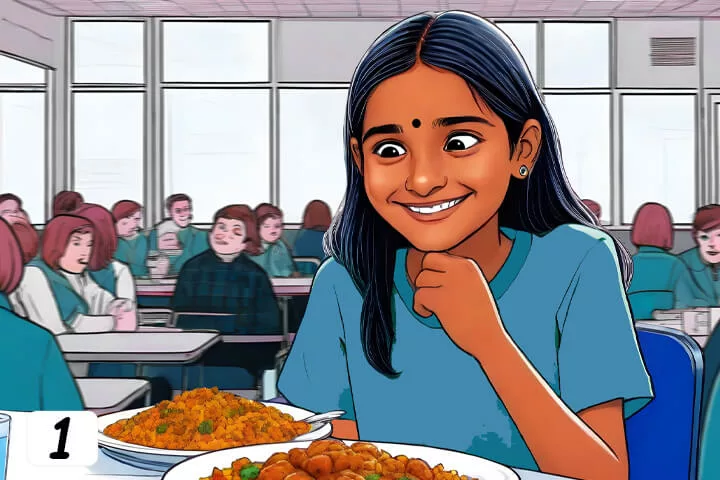

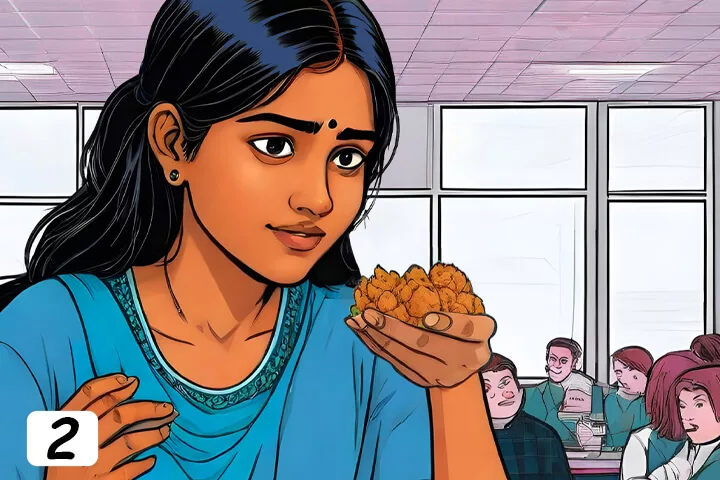

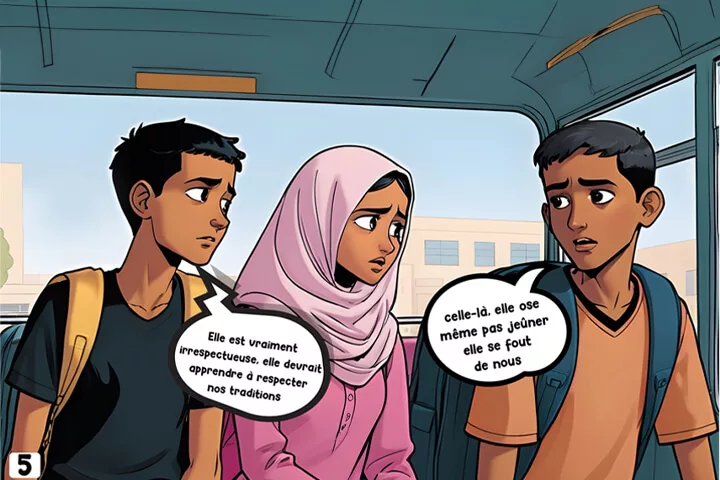

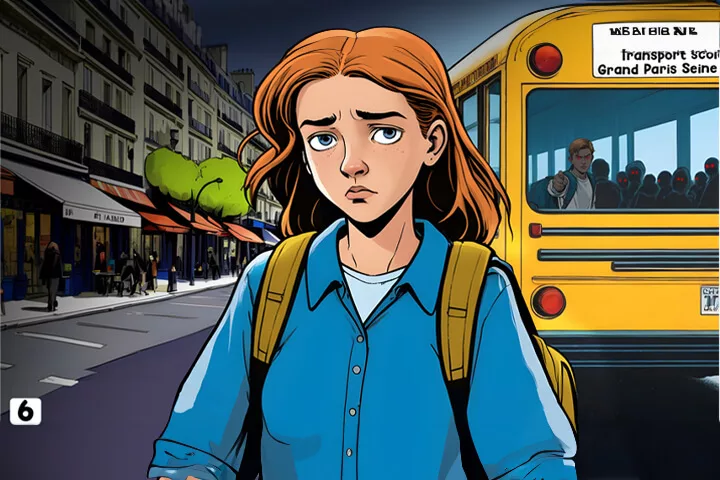

Les données croisées de Santé publique France et de l’Observatoire national de la vie étudiante (OVE) montrent que la santé mentale des jeunes est fortement corrélée à leur niveau de revenu, à la situation familiale et au territoire de résidence. Les étudiants boursiers, isolés ou logeant dans des résidences collectives sont nettement plus exposés aux troubles dépressifs. En milieu scolaire, les établissements en REP ou REP+ concentrent davantage de cas de détresse psychologique.

Accès aux soins : une couverture encore insuffisante

Malgré la montée des besoins, l’offre de soins en santé mentale pour les jeunes reste très inégalement répartie. En 2023, un rapport du Défenseur des droits soulignait la difficulté d’accès aux psychologues scolaires, aux consultations en CMPP (centres médico-psycho-pédagogiques) et au suivi psychiatrique en milieu universitaire. Le dispositif « Santé Psy Étudiants », mis en place en 2021, a montré son utilité mais reste limité en durée et en couverture.

À l’échelle européenne, des pays comme la Suède, le Danemark ou les Pays-Bas ont mis en place des systèmes plus intégrés de « mental health in schools », associant enseignants, psychologues et services sociaux.

Vers un pilotage renforcé des politiques publiques pour protéger la santé mentale des jeunes

En France, plusieurs institutions appellent à renforcer la coordination entre les politiques éducatives et sanitaires. Le Plan national de prévention en santé mentale 2023–2028 place les jeunes comme public prioritaire, avec des objectifs de formation des personnels éducatifs, de dépistage précoce et de soutien communautaire. Toutefois, les retours de terrain montrent une mise en œuvre encore lente et disparate.

Conclusion

La recherche épidémiologique offre un éclairage incontestable : la santé mentale des jeunes est en déclin et nécessite une réponse structurée, coordonnée et durable. Les données françaises et européennes convergent vers une même alerte : les troubles psychiques ne sont plus marginaux chez les 15–24 ans. Il est temps de faire de cette question une priorité politique, éducative et sociale, au-delà des dispositifs ponctuels ou des discours d’intention.