Quand les enseignants sont victimes : harcèlement inversé et violence des élèves

Le harcèlement sur les enseignants par les élèves est majoritairement analysé sous l’angle des élèves victimes. Pourtant, un autre phénomène, plus silencieux mais tout aussi préoccupant, se développe : celui des enseignants pris pour cibles par leurs propres élèves. Moqueries, insultes, menaces, cyberattaques… les formes de harcèlement inversé se multiplient et fragilisent profondément les professionnels de l’éducation. En France comme ailleurs, ce sujet reste peu médiatisé, souvent banalisé et insuffisamment documenté par les politiques publiques.

Les formes du harcèlement sur les enseignants par les élèves

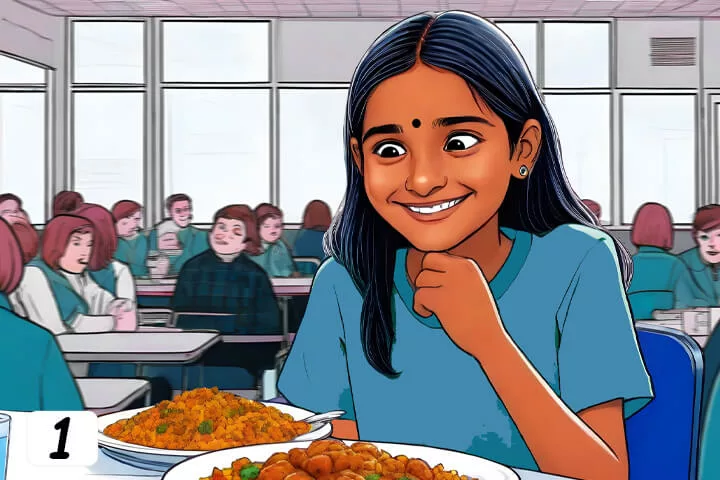

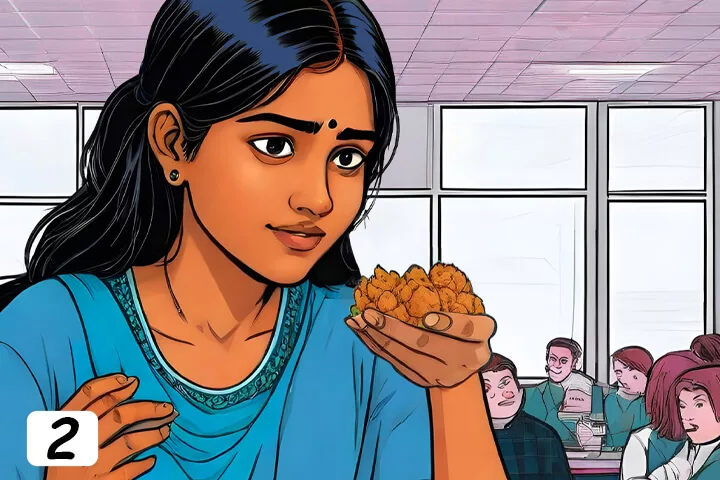

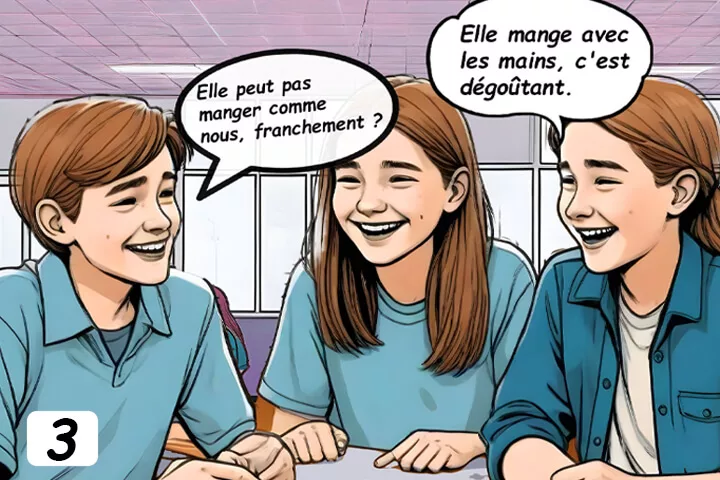

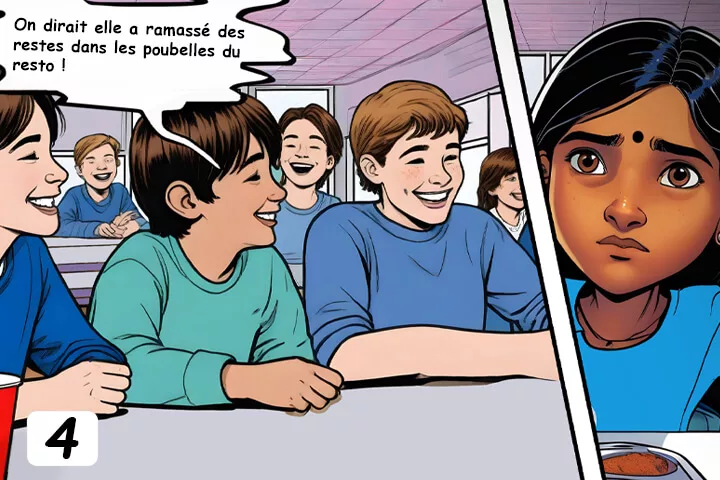

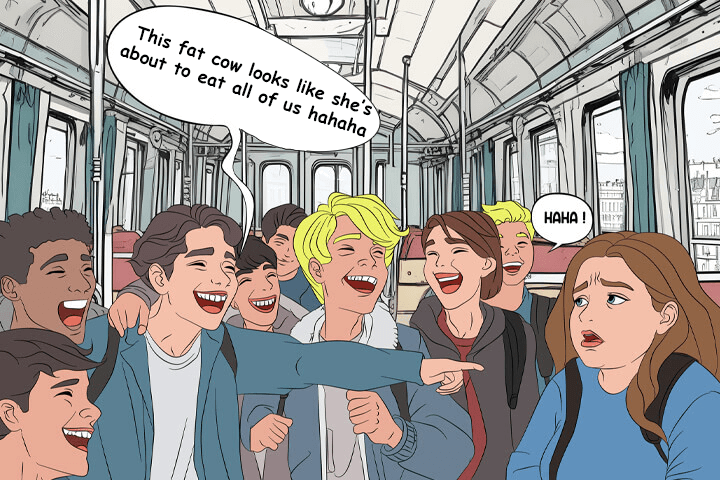

Des moqueries quotidiennes à la violence verbale

Les enseignants sont parfois confrontés à des comportements humiliants qui s’installent dans la durée : surnoms dégradants, imitations, commentaires ironiques devant la classe. Cette violence symbolique altère leur autorité et leur crédibilité auprès des élèves.

Les menaces et intimidations

Dans certains contextes, la relation bascule vers des formes de violence plus graves : menaces directes, pressions collectives ou encore dégradations de biens personnels (véhicule, matériel pédagogique). Ces intimidations visent à instaurer un climat de peur, réduisant la capacité de l’enseignant à assurer sa mission.

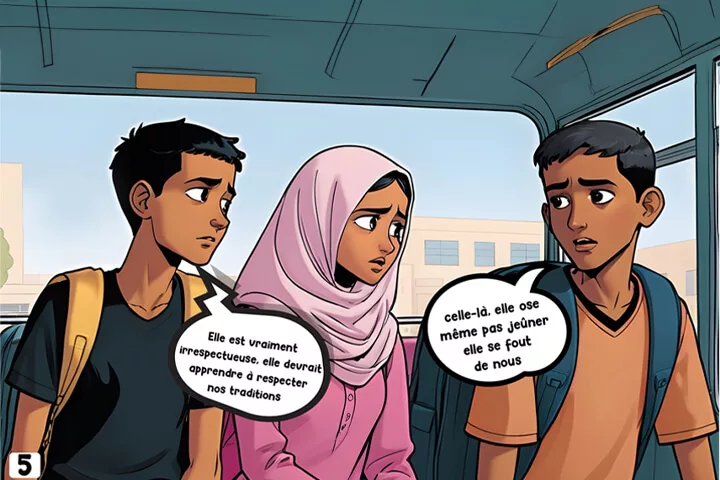

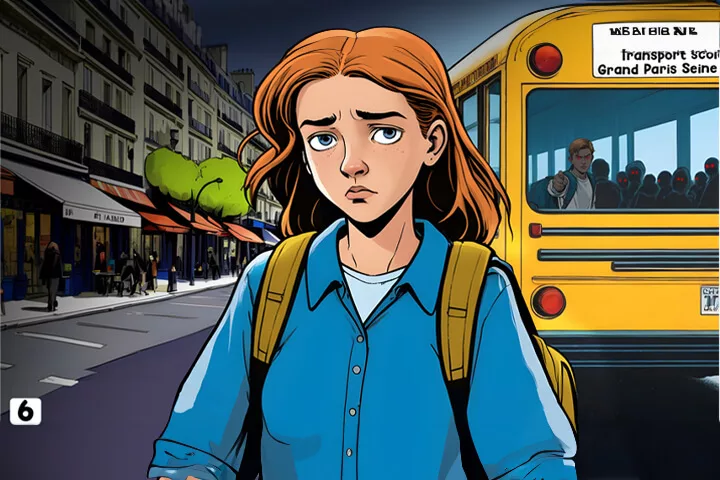

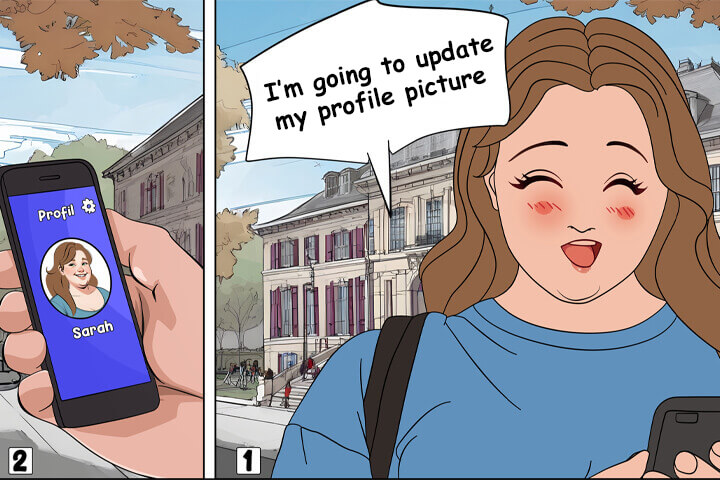

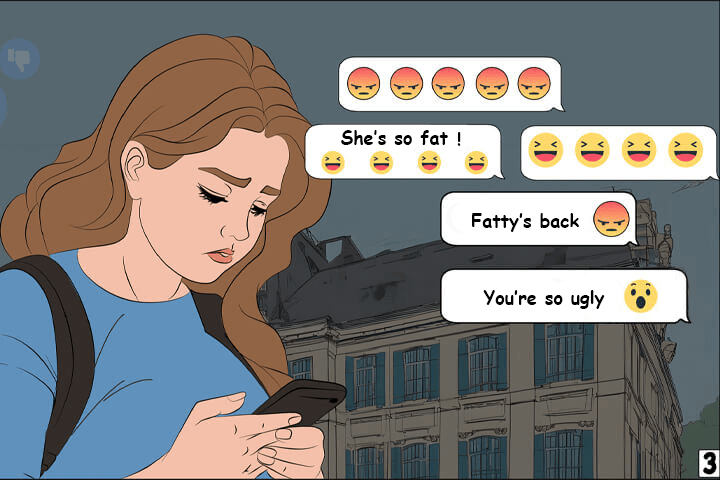

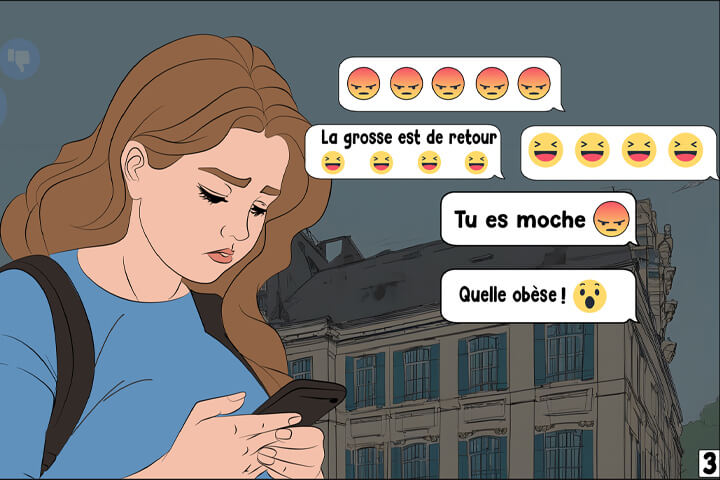

Le cyberharcèlement des professeurs

Avec la généralisation des réseaux sociaux, le harcèlement se poursuit au-delà des murs de l’école. Des groupes privés d’élèves organisent des campagnes d’insultes, de diffamation ou de partage de photos compromettantes. Ces attaques numériques, visibles par un large public, touchent directement l’identité professionnelle et personnelle des enseignants.

L’impact psychologique et professionnel sur les enseignants

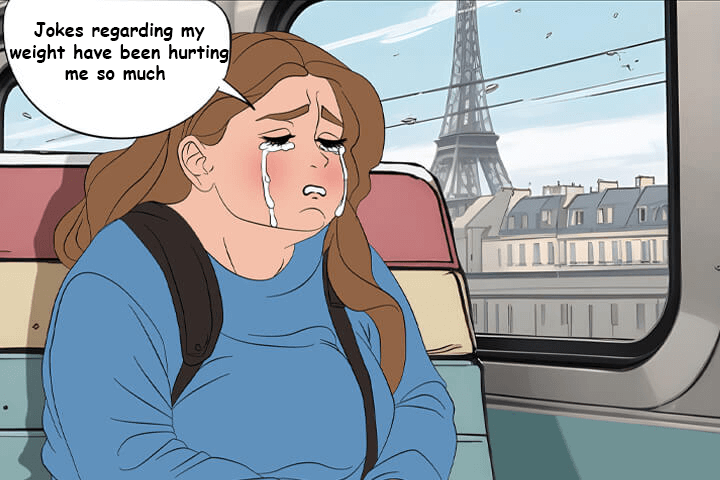

Une souffrance silencieuse

Le harcèlement inversé affecte profondément l’équilibre psychologique. Les enseignants concernés évoquent une perte de confiance en soi, une peur quotidienne d’entrer en classe et une impression de solitude face à l’institution. Le stress généré peut entraîner anxiété, troubles du sommeil et symptômes dépressifs.

Témoignages de terrain

Des enquêtes syndicales révèlent que certains enseignants quittent leur poste ou demandent des mutations précipitées pour fuir un climat hostile. D’autres, faute de reconnaissance institutionnelle, développent un sentiment de culpabilité, se persuadant d’être responsables de la situation.

Un risque accru de désengagement professionnel

L’impact ne se limite pas à la sphère personnelle. Le harcèlement subvertit le rapport au métier : perte de motivation, absentéisme croissant, désengagement dans les projets pédagogiques. À terme, cela alimente le décrochage professionnel, voire des reconversions forcées.

Conséquences sur la qualité de l’enseignement et le climat scolaire

Un affaiblissement de l’autorité

Lorsqu’un enseignant est publiquement remis en cause par ses élèves, c’est toute la dynamique de la classe qui s’en trouve perturbée. L’autorité pédagogique est fragilisée et la transmission des savoirs devient secondaire face à la gestion des comportements.

Un effet contagieux sur le climat éducatif

Certains pays européens offrent des modèles inspirants. En Finlande, le programme KiVa a transformé le rôle des enseignants en leur fournissant des protocoles précis d’intervention, des outils pédagogiques et un accompagnement continu. En Norvège, les formations intègrent systématiquement la gestion des conflits et de la violence scolaire dans le cursus initial. Ces approches montrent qu’une formation approfondie, soutenue et obligatoire améliore la capacité d’action des enseignants et réduit significativement les situations de harcèlement.

Une dégradation de la relation école-famille

Les tensions liées à ces situations se répercutent parfois sur le dialogue avec les familles. Certains parents prennent parti pour leurs enfants, alimentant les conflits au lieu de participer à leur résolution. L’enseignant se retrouve alors isolé, pris en étau entre ses élèves et leurs responsables légaux.

Un phénomène encore sous-estimé

Faible médiatisation et reconnaissance institutionnelle

Contrairement au harcèlement entre élèves, le harcèlement inversé demeure un angle mort des politiques éducatives françaises. Les rares données disponibles proviennent d’enquêtes syndicales ou d’études ponctuelles, sans véritable stratégie nationale de prévention et d’accompagnement.

Comparaison internationale

Dans d’autres pays, la question est mieux prise en compte. Au Royaume-Uni, des dispositifs spécifiques de protection des enseignants face aux menaces et agressions verbales ont été intégrés aux politiques éducatives. En Australie, des programmes pilotes visent à renforcer la résilience et la préparation des professeurs aux cyberattaques organisées par des élèves. Ces initiatives démontrent qu’une approche proactive est possible.

Recommandations pour mieux protéger les enseignants

Mettre en place un observatoire national

Un dispositif de suivi statistique dédié permettrait de mesurer l’ampleur réelle du phénomène et de mieux orienter les réponses institutionnelles.

Renforcer la formation initiale et continue

Former les enseignants à la gestion des conflits et au repérage des signes de harcèlement inversé constitue un levier essentiel. Ces compétences doivent être intégrées aux cursus de formation, et renforcées par des sessions continues adaptées aux réalités du terrain.

Créer des mécanismes de soutien psychologique et juridique

La mise en place de cellules d’écoute, associées à un accompagnement psychologique, offrirait un espace de parole sécurisé aux enseignants victimes. Par ailleurs, un appui juridique systématique devrait être garanti pour les cas de menaces ou cyberattaques, afin de ne pas laisser les professeurs seuls face à des procédures complexes.

Responsabiliser les établissements et les familles

Les établissements scolaires doivent élaborer des protocoles clairs de gestion du harcèlement inversé. De leur côté, les familles doivent être associées à la prévention et comprendre que l’autorité de l’enseignant constitue une condition indispensable au bien-être et à la réussite des élèves.

Conclusion

Le harcèlement inversé rappelle que les violences scolaires ne se limitent pas aux seuls élèves. Lorsqu’un enseignant devient victime, c’est tout l’édifice éducatif qui vacille : climat scolaire détérioré, perte d’autorité, qualité pédagogique compromise. Reconnaître ce phénomène, le mesurer et y répondre constitue un impératif pour préserver non seulement la santé mentale et professionnelle des enseignants, mais aussi la stabilité de l’institution scolaire elle-même. Transformer la salle de classe en un espace de respect mutuel passe par une prise de conscience collective et des actions concrètes, afin de protéger aussi ceux qui éduquent.