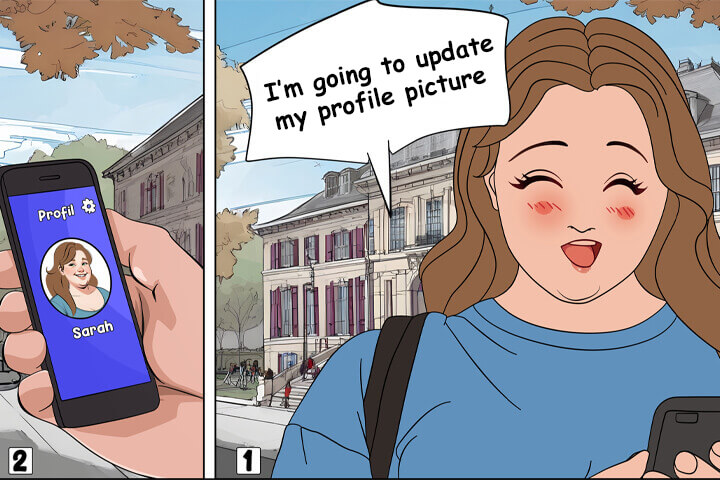

Netéthic, une solution logicielle de lutte contre le harcèlement à l’école et en ligne

Violence silencieuse : l’impact psychologique des humiliations scolaires

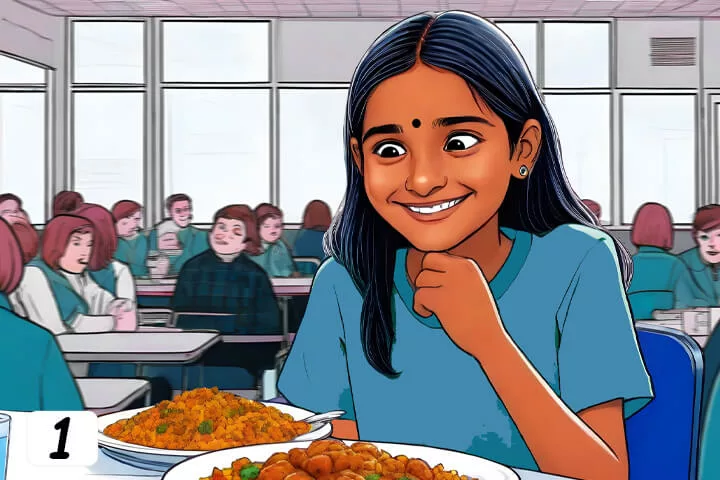

L’école est souvent présentée comme un espace d’apprentissage, de transmission des savoirs et d’émancipation. Pourtant, elle peut aussi devenir le théâtre de violences symboliques et psychologiques exercées par ceux-là mêmes qui sont censés guider et protéger. Parmi ces formes de maltraitance éducative, les humiliations à l’école, souvent verbales et infligées par des enseignants, constituent un phénomène à la fois fréquent, insidieux et largement sous-estimé.

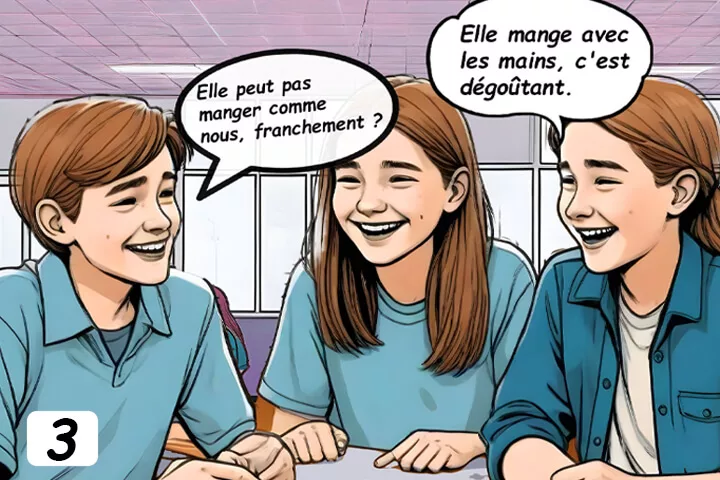

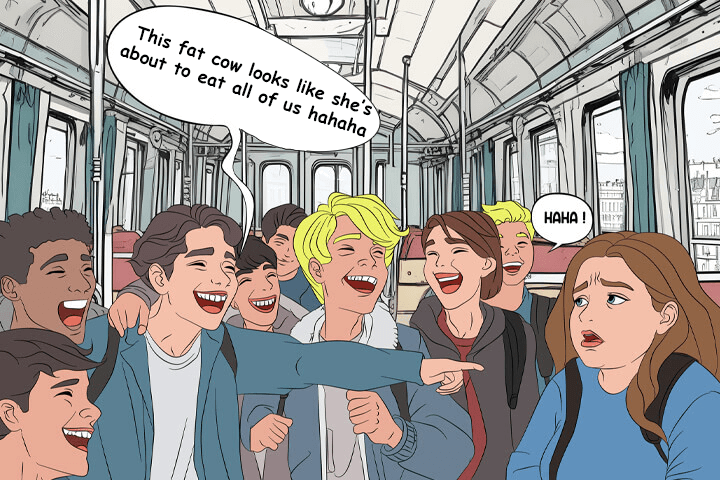

Les mots qui blessent : entre sarcasme, moquerie et jugement péjoratif

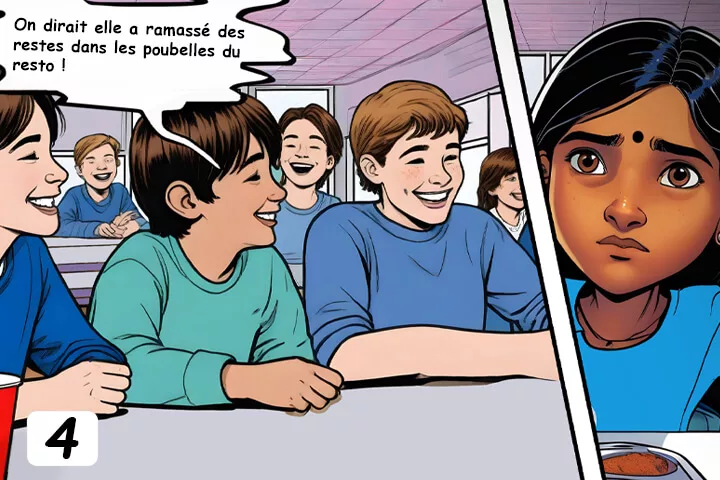

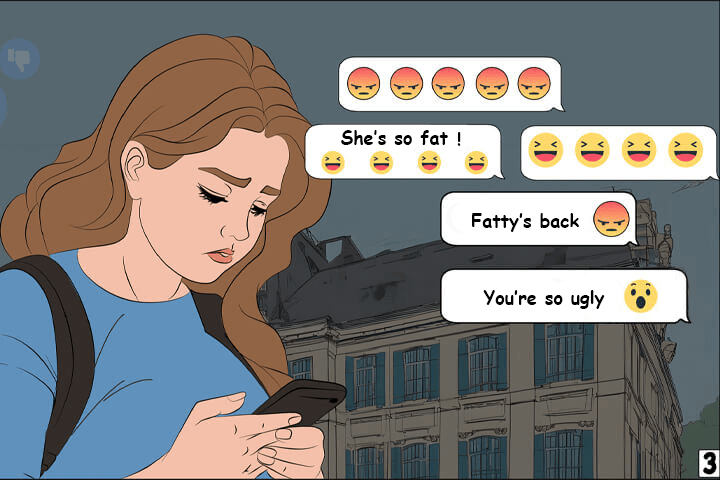

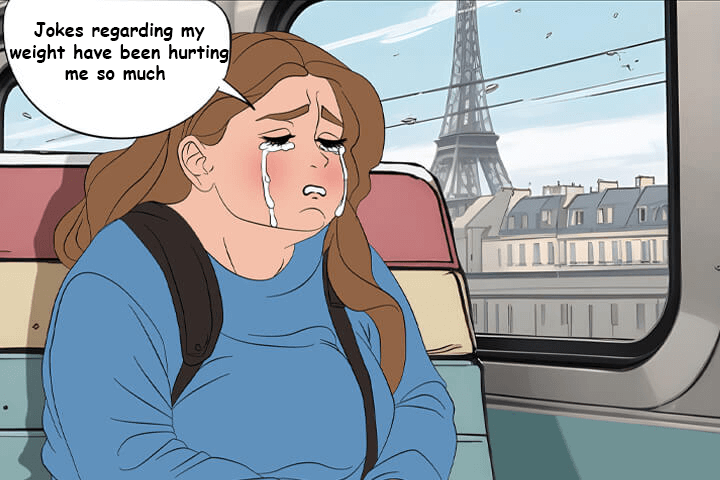

La littérature scientifique en psychologie montre que les remarques négatives, lorsqu’elles sont adressées de façon publique et répétée, ont un impact profond sur le développement de l’enfant. Ces micro-violences, qualifiées par Agnès Florin de « violences éducatives ordinaires » peuvent engendrer une perte de confiance durable, affecter la mémoire de travail et inhiber les fonctions exécutives nécessaires à l’apprentissage.

Témoignage-type :

Élodie, aujourd’hui adulte, témoigne de l’humiliation subie en classe de troisième par un enseignant de mathématiques. Traités de « bêtes à manger du foin », ses résultats se sont effondrés, non par incompétence, mais par auto-sabordage émotionnel. Son rêve professionnel, en lien avec le milieu médical, a été abandonné suite à cette expérience.

L’estime de soi comme moteur (ou frein) de la réussite scolaire

Les recherches contemporaines en sciences de l’éducation s’accordent sur l’importance centrale de l’estime de soi dans les apprentissages. Selon une étude publiée dans Éducation & Formations, la confiance en ses capacités cognitives est une condition indispensable à l’engagement scolaire. La stigmatisation ou la comparaison dévalorisante – comme en témoigne Marouane, ridiculisé pour ne pas égaler son frère – altère ce lien fragile à l’école.

Données corroborantes :

Une enquête de l’UNICEF (2021), menée auprès de 25 300 jeunes en France, révèle que plus de 55 % d’entre eux éprouvent de l’angoisse face à l’échec scolaire. Ce stress est amplifié par un climat éducatif perçu comme hostile ou injuste.

La violence verbale comme violence institutionnelle

La loi française, depuis la réforme du Code civil en 2019 (article 371-1), interdit les violences physiques et psychologiques dans le cadre de l’autorité parentale. Cette disposition devrait logiquement s’appliquer au cadre scolaire. Pourtant, les mécanismes de dénonciation restent faibles et les enseignants jouissent souvent d’une impunité implicite. Ce décalage entre le droit et la pratique reflète une tolérance culturelle aux formes de « pédagogie dure » ou de discipline verbale autoritaire.

Peut-on transformer l’humiliation en moteur ? Une illusion résiliente

Certains témoignages, comme celui de Nadia, montrent que des élèves peuvent convertir l’humiliation en motivation. Toutefois, cette résilience est conditionnée par un fort soutien familial et un capital psychologique déjà élevé. Comme le souligne Florin (2022), il s’agit d’exceptions, et non d’un modèle reproductible.

À l’inverse, des cas comme celui de Dimitri illustrent la dérive d’une réponse compensatoire : une activité physique obsessionnelle déclenchée par les moqueries de son professeur d’EPS. Cette réaction, bien que socialement valorisée, s’est accompagnée de troubles psychologiques durables et d’un suivi médical coûteux.

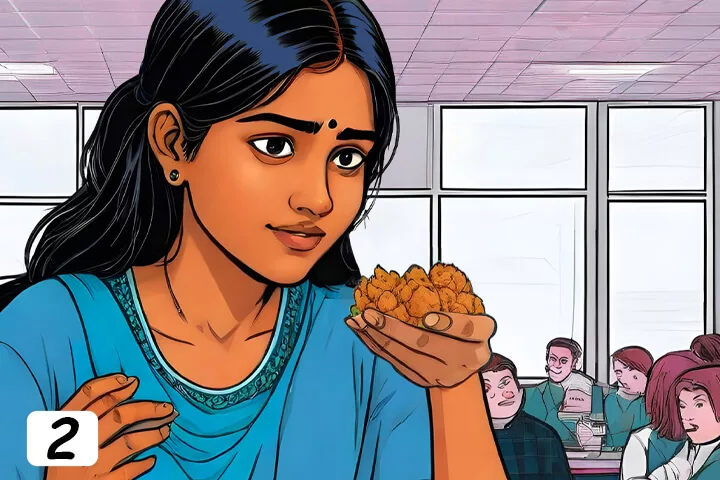

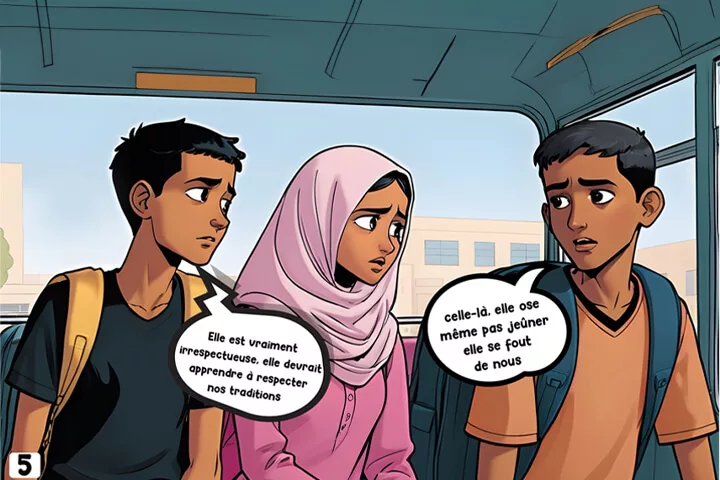

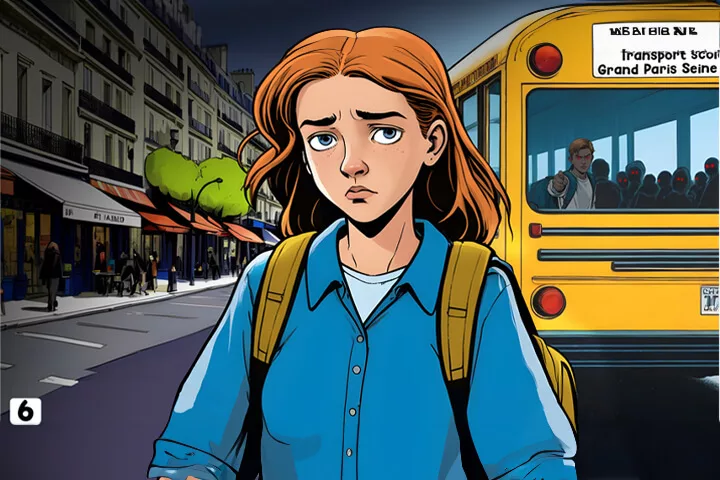

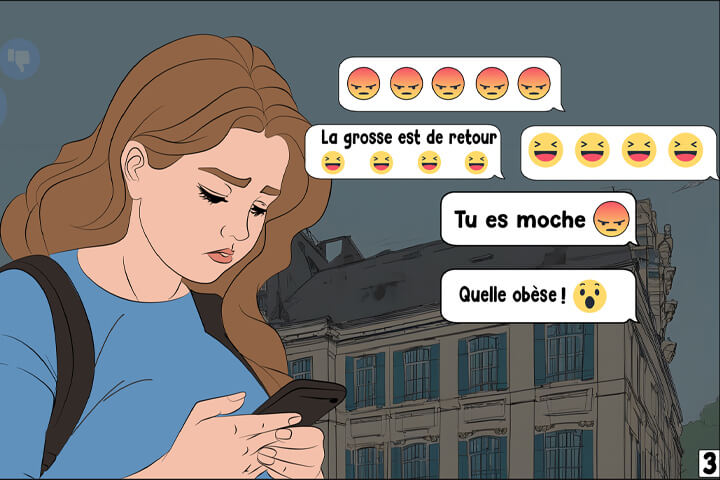

Discrimination et ciblage : un enjeu intersectionnel

Les attaques verbales visent de manière disproportionnée les élèves perçus comme vulnérables : filles, élèves racisés, élèves timides ou en difficulté. Ces élèves, souvent moins enclins à riposter ou à être défendus par leur entourage, subissent une violence à double tranchant : éducative et sociale. Ces discriminations silencieuses s’inscrivent dans une logique de pouvoir différencié, souvent teintée de sexisme et de racisme ordinaire.

Humiliations à l'école : vers une reconnaissance institutionnelle et des politiques de prévention

Il est urgent que les politiques éducatives françaises s’alignent sur les pratiques déjà mises en place dans d’autres pays européens, où la maltraitance éducative est mieux encadrée. Cela suppose :

- La formation systématique des enseignants à la communication bienveillante et à la régulation émotionnelle ;

- La mise en place de cellules de médiation dans les établissements ;

- La protection institutionnelle des élèves dénonçant ces abus, sans crainte de représailles ;

- Le renforcement de la participation des familles, pour rompre l’asymétrie entre l’école et les parents.

Références

- Florin, A. et al. (2022). Estime de soi et performances scolaires : les conditions d’un lien vertueux. Éducation & Formations, Ministère de l’Éducation nationale.

- UNICEF France (2021). Consultation nationale des 6–18 ans : le bien-être à l’école. Rapport.

- Code civil (France), article 371-1 (modifié par la loi n°2019-721 du 10 juillet 2019).